你知道文化興盛、人文薈萃的歐洲,是何時從中古世紀逐步轉化成為現代的模樣嗎? 17世紀正是歐洲新舊交替的關鍵年代! 17世紀的歐洲正處於大航海時代晚期,海外領土所帶來的豐盛物產,使得貿易興盛、商業發達,促進了中產階級的興起;新興的國家(如荷蘭)逐漸取代了舊有國家(如西班牙)的勢力,揭開新時代的序幕。歐洲君王為了加強統治,實行國家至上的「君主專制」,與原先宗教與政治合一的國家,形成了互相抗衡對立的情況。隨著經濟繁榮,政治與宗教關係的轉換,人們的思維也逐漸改變,之後加上馬丁·路德等宗教改革者的出現,終於在歐洲發生了不同形式的「宗教改革」運動。也連帶影響文化和藝術表現,開始追求更具表現張力的手法,逐漸從過去的基礎上有了新的突破!在這樣的關鍵年代,隨著新舊交替的巨大衝擊,藝術家、哲學家與科學家們在此時取得了廣泛的進展,奠定了近代科學與思想的基礎,也為此後開啟了不同以往的新風貌。難怪17世紀被英國哲學家懷德海(Alfred North Whitehead)稱為「天才的世紀」 !

十七世紀的歐洲正處於「大航海時代」的晚期,探險家與商人們從海外領土帶來了豐盛物產,使得貿易興盛。經歷一百多年的商業發展,百姓也累積愈來愈多的財富。擁有遠洋商船及海外殖民地的國家在國際之間更具有影響力,打破了原本宗教統治的勢力,揭開了新時代的序幕。國王們為了鞏固自己的地位,使出了「君主專制」的手段,和原先宗教與政治合一的國家,形成了互相對立的情況。面對這麼多不同的時代改變,人們也開始有了和過去不同的新觀點,甚至影響了與生活息息相關的宗教、文化和藝術表現!

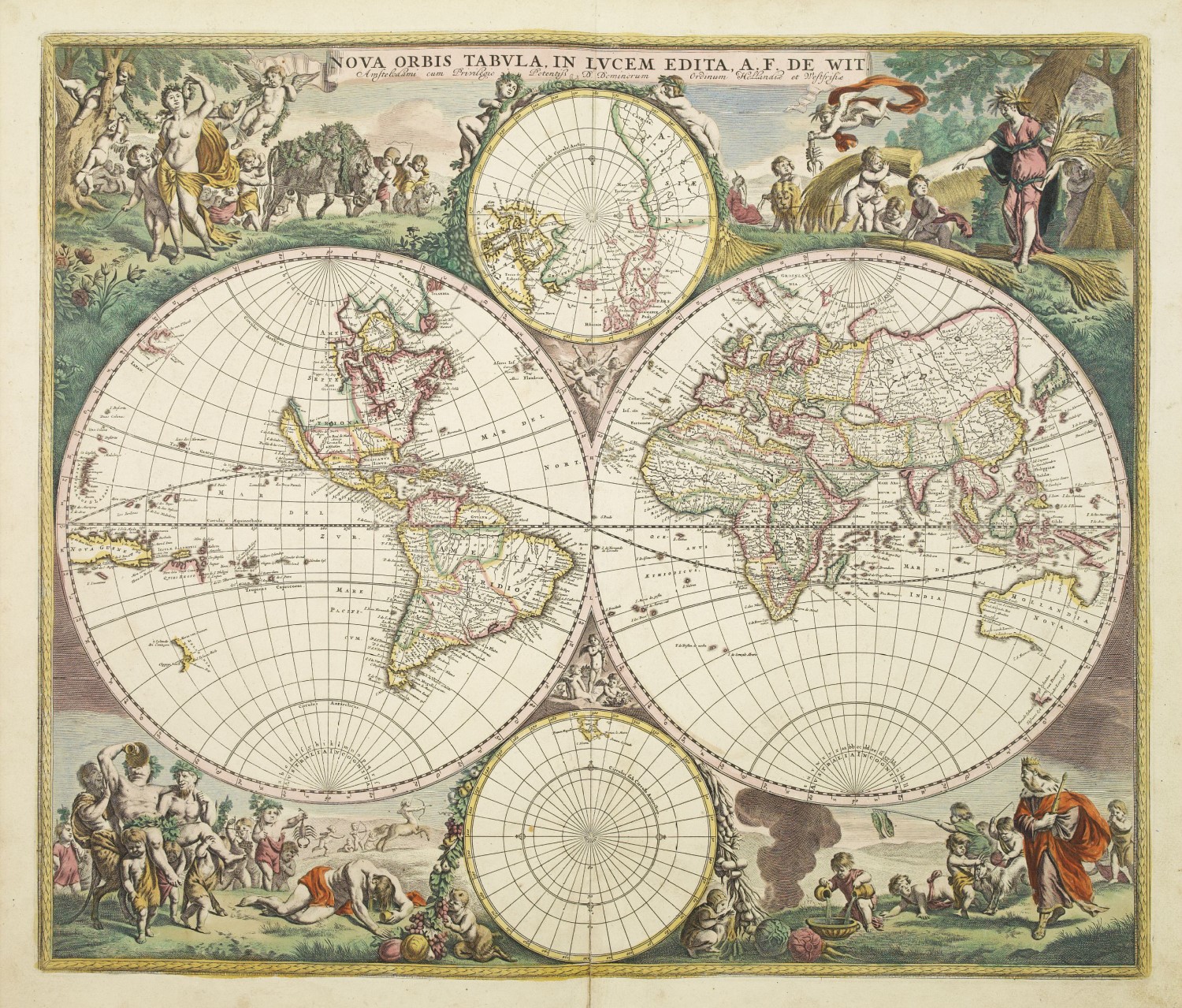

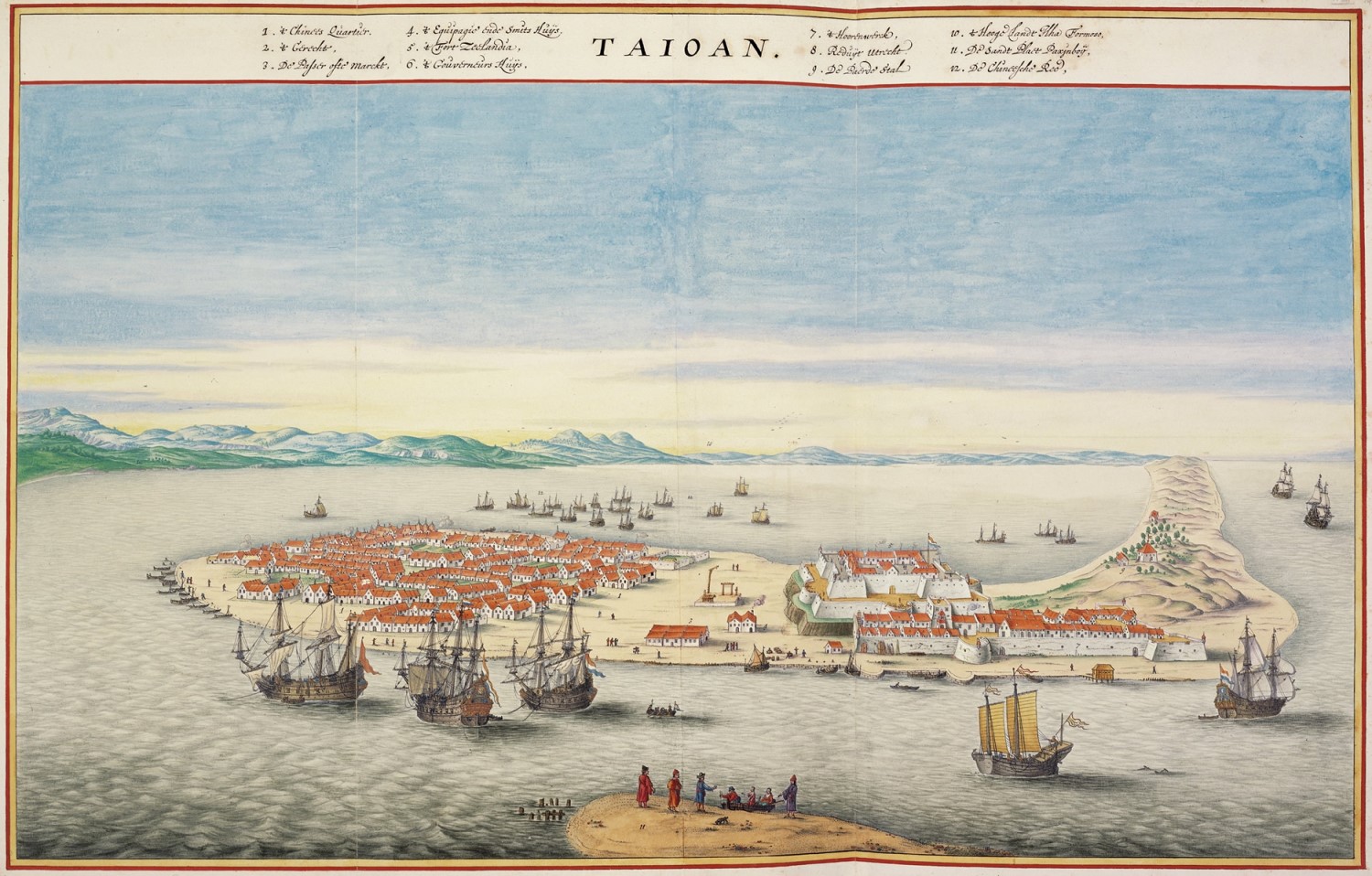

17世紀時,新興的海權國家─荷蘭,成立東印度公司,更加積極的拓展東南亞的貿易範圍,台灣位在東亞海域的中心,是東洋航線的必經之地,1624年荷蘭人占領台灣西南部,在台南外海的沙洲上建立了「熱蘭遮城」。一時間,不論是從中國來的瓷器、絲綢,或是日本來的白銀、南洋的香料,都以台灣作為各國物產的轉運站,讓17世紀的台灣,也成為大航海時代世界經濟的一環!「熱蘭遮城」的古名叫做「大員」,所以這張地圖上方寫著「TAIOAN」的字樣,也就是現在的「安平古堡」。

荷蘭畫家維梅爾終生都居住在他的家鄉,一個名為台夫特(Delft)的港口城市,這個城市除了具有歷史、政治的重要地位外,更因當地盛產一種藍白色的陶器而聞名於世。對於維梅爾而言,這個城市就像代表著他的一生,作畫不多的他,透過他的畫筆,真實記錄了自己的家鄉景色與生活於此的市民家庭生活,《台夫特風景》是他目前可見的風景畫的其中一幅。這件作品可以看到畫家對於色彩運用的高超技巧,厚重的烏雲,使得畫面前景的建築物壟罩在晦暗的光線中,但仔細觀後方教會的高塔與周邊,又被陽光所映照得光亮;水面上的反射倒影,也同樣帶著陰影與光亮,這水色天光的色彩構圖,讓整件作品極具層次。