廣雅軒.jpg)

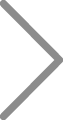

人生中最精華的三十多年歲月中,張大千不斷向古代的大師學習,從近代畫家一路回溯清、明、元到宋,甚至上追至唐、隋以及北魏這些朝代的各大繪畫流派,臨摹、創作量之大不僅空前絕後,更成就他從「古」而集大成、終於在有本有源的傳統基礎上,從「全方位」的領會中走出獨到的突破與創新。 步及四海之地,那是「身」遊,貫穿古今的仿作和習練,則是「心」遊。身心縱情流浪,才得以種出胸膛中那片山水見識,養出一手穿越時空的神仙氣。

張大千愛猿,也愛畫猿,在四川、巴西以及台北的各階段居所都曾養過猿。正因為依循自己作畫強調「寫生」的重要性,他畫的猿也多是現場觀察猿的一舉一動而來。這幅雙猿圖雖說是臨仿北宋「畫猿第一大家」易元吉的作品,但在猿的動作、神情和膚毛的表現上,若非長時間的現地觀察,或許也不容易傳達古人畫中同樣從「自然之真」寫生而來的那種靈性和感情。 仿古,是為了找一個學習的起點,但能不能抽取精髓並從中提亮自己的藝術性,是一個勤學的藝術家能否轉化為大師真正重要的事。

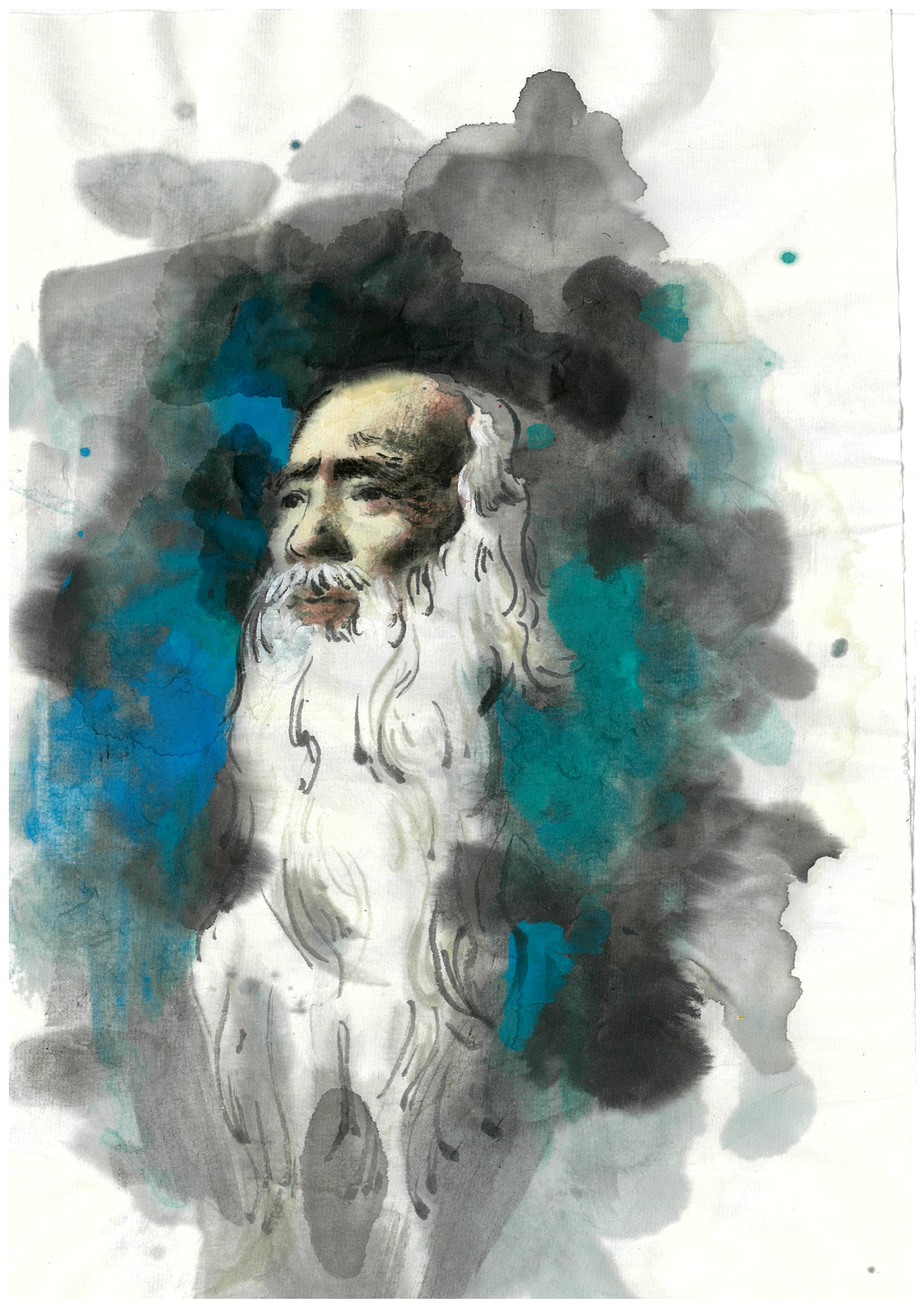

1949年,中國政治局勢驟變,張大千被迫離開中國,自此再也沒有機會回到家鄉四川、親見巫峽山水。 作此畫的時候,他已移居巴西聖保羅市,在異鄉畫家鄉山水,卻仍能完美呈現巫峽磅礡的氣勢,這功力可說是來自於數十年光陰、集大成的作畫工夫,讓他憑藉記憶,超越時間和地域的限制,直接描繪「胸中山水」。既不失真實,又完全表現獨特的風格。 此時正值張大千潑彩技法的全盛時期,大塊凝重的石青、石綠是畫面中最鮮明的色彩,而以淡墨勾出的歸帆和古柏更以渺小的姿態對比了峽壁的雄偉,蒼茫孤絕,栩栩如生。

張大千喜愛動物,除了最愛的猿,也畫過不少獅、虎、馬、牛等動物。狗畫得不多,且多半作為人物的配襯,像這幅哈巴狗只以單隻狗做為主體的畫法真的少見。然而畫畫有時是以賞畫者的心思為考量,如本幅畫是為贈予親人而作,所以主題特殊〈也許是為受贈者喜歡或豢養的犬隻留影〉,也格外用心。 1965年是張大千潑彩畫作的成熟期,在動物畫中施以青綠潑彩渲染是全新的表現,覺不覺得畫面看來更豐富了?

在張大千那個年代,想親眼見到宋元繪畫已極為困難,更別提有畫家真正看過隋唐時期的人物畫那種重彩設色和線條了。若非張大千耗費近三年的時間、忍受惡劣的沙漠環境將壁畫大規模臨摹而出,這些可上溯至北魏時期的繪畫風格還不知有沒有機會再呈現於眾人眼前。這次中國繪畫的「文藝復興」,奠定了張大千在繪畫史上的地位,也讓他重現了佛教藝術擅用石青、石綠來營造彩度較高的青綠重彩和唐宋時期的工筆繪畫風格,為日後的潑彩畫埋下應用的基礎。 和文人畫中的觀音比較起來,畫中仕女更重視線條,色彩更鮮艷,體態也更健美。復古的筆觸反而在當時是一大創新。

張大千後半生受眼疾所苦,從事工筆畫已屬不易,更別提這幅畫是創作於晚期〈1971〉,實在珍貴。和中年的工筆繪畫多以花鳥人物為主題比較起來,這幅以蔬果為題材、質感逼真又設色豐沛的作品就更稀罕了。 70年代,張大千常於台灣、美國二地往返,1969年、1970年及1973年都有返台紀錄,估判這幅畫應該就在他居留台灣期間興起時的寫生之作。日後真的定居台灣,別說工筆,就連寫意的鳳梨都沒畫過。僅此一件,是珍寶了。

中外山水之中,張大千曾說橫貫公路一帶風景為「天下最好」,甚至誇讚太魯閣峽谷比瑞士峽谷更為壯麗。看這一景橫貫公路,除了他標誌性極強的潑墨潑彩風格之外,從他對公路在山間蜿蜒的細節處理,是不是也看出脈承百家的深邃以及對美所追求的層次呢?

1979年賀璞颱風輕掃台灣,他記錄下住所荷花池受颱風影響而枝葉離散的凌亂景象,多數荷葉被吹倒橫躺,有被吹散花瓣的花,一朵將謝的荷花掩在葉後;以石綠為基調,墨彩交融,染出一片朦朧氤氳。大千所有花卉主題中,他最常畫且成就最精采的就屬荷花,這件描繪台灣生活經驗的作品,更是他從未表現過的畫境,十分難得。